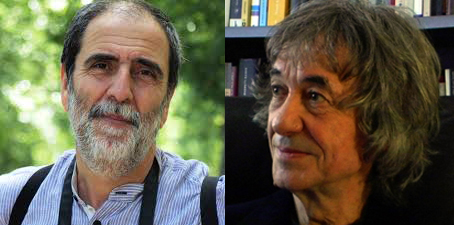

Paco Alcántara entrevista a José María Álvarez en Radio 5 a propósito de la atención de Salud Mental a los afectados por el Covid-19(Entrevista en la Otra psiquiatría)

Entrevista de Paco Alcántara a José María Álvarez a propósito de la atención de Salud mental a los afectados por el Covid-19, tanto a los enfermos y familiares como a los sanitarios.

Entrevista de Paco Alcántara a José María Álvarez a propósito de la atención de Salud mental a los afectados por el Covid-19, tanto a los enfermos y familiares como a los sanitarios.

Esta entrevista se realizó el 31 de marzo de 2020 y se emitió en los informativos de Radio 5, el día 1 de abril. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde entonces, son muchas las cosas que han sucedido en apenas un mes. Por eso conviene situarla en su contexto, dado el frenético discurrir de acontecimientos que hacen de ayer un pasado casi lejano.

¿Cómo habéis preparado el dispositivo de asistencia de Salud Mental?

Aunque sorprenda, se comenzó a preparar desde el principio. Incluso antes del encierro ya estábamos perfilando estrategias. Ya sabíamos que una pandemia es también una pandemia de miedo y angustia, y nosotros nos ocupamos de eso, así que comenzamos a definir las distintas acciones a acometer. Suponíamos que más tarde o más temprano, los sanitarios que están a pie de obra, aunque son personas muy curtidas y valerosas, comenzarían a resentirse. Opinábamos también que los propios contagiados y sus familiares se angustiarían. Y estábamos seguros además de que la pandemia de inquietud y miedo, no digo angustia en sentido estricto, se extendería paulatinamente.

Llevamos unas semanas de actividad frenética, preparando guías de salud mental para afectados del Covid-19, tanto de sanitarios como de enfermos y también se han elaborado algunas encuestas para valorar el impacto del confinamiento en la población general.

Por otra parte, la atención clínica se mantiene, aunque con algunas variaciones. Por ejemplo, siempre que se pueda hacer los seguimientos y tratamientos por teléfono o videollamada, se hacen; cuando no, se sigue haciendo presencial, cara a cara. Nunca habíamos vivido algo así y tenemos que ir inventando sobre la marcha, sin perder el norte.

Finalmente, conforme a las directrices del Jefe de Servicio, Manuel Franco, se dividió la plantilla en dos grupos separados, de manera que no entráramos en contacto unos con otros. Si se daba el caso de que alguno se contagiaba y arrastraba con él a la cuarentena a sus compañeros, el grupo no contagiado se ocuparía de los quehaceres de los confinados. Es la forma de mantener la actividad clínica y evitar un eventual cierre de un servicio completo.

Como decía, llevamos trabajando en estos proyectos desde los primeros signos de la crisis. Los que trabajamos en salud mental ya sabíamos que este virus se acompañaría de inquietud, miedo, angustia y depresión. Se nos había olvidado que tenemos los pies de barro. El Covid-19 viene a recordarnos nuestra condición de mortales. Y ahí estamos nosotros para echar una mano.

¿Cómo afecta el confinamiento a los pacientes?

Depende de cada uno y dependerá del tiempo que dure el confinamiento; además, depende de la compañía con la que se esté confinado y del tipo de habitáculo. Son muchas variables, porque la condición humana es muy variable y lo que a uno le vale, no le vale al de al lado. Por lo general, no obstante, se suele decir que en el confinamiento aumentan ciertos estados ansioso-depresivos, como la tristeza, la desidia o el sentimiento de incapacidad, la irritabilidad, el insomnio, la ira, la dificultad para la concentración y el agotamiento emocional. Hay quienes se hunden y quienes se activan en exceso. La condición humana reacciona de formas distintas ante la angustia y cada uno la combate a su manera, como mejor le funciona.

En cuanto a los pacientes que atiendo en el hospital, en su mayoría están más acostumbrados que los demás a la soledad. Aunque estén trastornados, no son de mantequilla. Ni son unos descerebrados. Al contrario, en su mayoría saben lo que se está cociendo y están donde tiene que estar. Como digo, ellos son esencialmente solitarios y están más preparados para el enclaustramiento que muchos de nosotros, que no podemos pasar sin una palabra amable, un abrazo o una sonrisa. La locura es esencialmente solitaria. Quizá demasiado solitaria. De ahí que el confinamiento para ellos sea una continuidad más que una novedad. Por eso nosotros estamos ahí, para que no se descuelguen demasiado y puedan regresar. Estamos al quite, hablamos con ellos casi a diario, actuamos en caso de necesidad y respondemos siempre que nos llaman.

¿Qué consejos hay que dar a los familiares?

Por lo general, los familiares ya saben cómo actuar con sus hijos, hermanos, esposos o padres. Como decía, hay a quien le va bien una rutina y a quien la rutina le desquicia. A cada persona, lo que le conviene. Y lo que le conviene es lo que le funciona. Sin embargo, como regla general es recomendable que no se les transmita más angustia. Al contrario, lo que corresponde es informar sin cargar las tintas y transmitir esperanza. Ahora bien, es necesario que quien informa sea prudente y sobre todo crea que hay esperanza. Hay momentos en que más nos vale tener un ojo abierto y el otro medio cerrado. En los momentos más críticos basta con mirar la puntera de los zapatos y no perderse en quimeras remotas. En esos instantes, centrarse en pasar el día a día ahorra bastantes sinsabores. Pero eso sólo vale para las coyunturas críticas. Cuando uno se ha recuperado, es necesario tener algún plan o algunos planes o deseos a largo plazo (terminar un artículo, participar en una carrera, viajar a Buenos Aires, etc.). Porque esos anhelos nos abren la puerta al futuro y ese futuro es lo que empuja en el presente, día a día.

¿Han aumentado las consultas y llamadas?

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Río Hortega está, por el momento, en segunda línea, atendiendo a los pacientes de siempre y entrando progresivamente en acción. Nosotros hoy somos necesarios, pero mañana seremos absolutamente imprescindibles. La planificación está hecha y comienza a desplegarse. Tendremos que atender a muchos sanitarios que se han desbordado y están sobrepasados de angustia, temor, depresión y sinsentido; atenderemos cada vez a los enfermos de Covid-19 y sobre todo a sus familiares; atenderemos, desde luego, a las familias que han perdido a uno de sus integrantes y no han podido hacer un duelo como se hace habitualmente, un duelo saludable, en presencia del finado, entre lloros y en compañía de los próximos. Las consultas y las llamadas llegarán paulatinamente y prevemos que serán muchas y durante mucho tiempo; y a ello habrá que sumar las consecuencias de la crisis económica y su afectación psicológica. En esos momentos nos tocará arremangarnos a nosotros.

Ahora bien, nos conviene respetar el tempo y la estructura mínima de la relación terapéutica. Quiero decir que nosotros nos ofrecemos y permanecemos a la espera, dispuestos a echar una mano, de manera que sean los potenciales pacientes quienes nos pidan atención. Con los compañeros del hospital, que son sanitarios muy correosos, sería gastar munición a lo bobo si nos precipitáramos y comenzáramos a pasarles la mano por el lomo del narcisismo antes de que tiempo y les insinuáramos que están algo depreso ansiosos. Y con la gente de la calle, lo mismo. Como en otras ocasiones, la salud mental aguarda, en una espera activa, a que llamen a nuestra puerta y a partir de ahí comenzamos nuestro trabajo, un trabajo que ya ha sido planificado.

¿Cómo se hace el seguimiento ahora?

El funcionamiento del Servicio de Psiquiatría y Salud mental sigue siendo, en líneas generales, el mismo y atendiendo a los mismos pacientes y las mismas demandas que hace 15 días. Funcionan los mismos dispositivos que antes, salvo que nos vamos adaptando a lo que conviene en el presente y esto implica algunas reorganizaciones. Como decía, la consulta presencial se ha sustituido en buena medida por la videollamada, pero se sigue atendiendo a los pacientes como se hacía. No descuidamos la asistencia y tratamiento de nuestros pacientes habituales, menos aún de los que están más necesitados. Atender nuevas necesidades no implica desatender las antiguas. En estos momentos es necesario dar lo mejor de cada uno, mostrar la vocación que se nos supone y ser muy ingeniosos para hacer frente a lo novedoso. La mayor variación con respecto al inicio de la crisis no es asistencia, sino docente. Nuestro hospital y nuestro Servicio de Psiquiatría y Salud mental puede presumir de la docencia que imparte y atrae a un número sorprendente de residentes de Psicología clínica y de Psiquiatría de otros países del mundo. La docencia se ha resentido puesto que no podemos juntarnos. Pero desde la semana pasada se han reanudado los seminarios de supervisión de casos a través de una plataforma informática y paulatinamente iremos introduciendo el resto de materias y cursos. Es una forma de dar continuidad a la formación y de que los residentes se sientan útiles e partícipes de un grupo que está dando lo mejor de sí.

ver enlace :https://www.laotrapsiquiatria.com/2020/05/paco-alcantara-entrevista-a-jose-maria-alvarez-en-radio-5-a-proposito-de-la-atencion-de-salud-mental-a-los-afectados-por-el-covid-19

ver enlace :https://www.laotrapsiquiatria.com/2020/05/paco-alcantara-entrevista-a-jose-maria-alvarez-en-radio-5-a-proposito-de-la-atencion-de-salud-mental-a-los-afectados-por-el-covid-19

¿De qué forma deben ayudarse?

¿De qué forma deben ayudarse?